|

|

Bien que disponible gratuitement pour que tout le monde y ait accès sans barrière, ce document n'est pas pour autant sans valeur. Vous pouvez participer aux frais de création et de diffusion, en vous rendant à la page contact.

On sait les conséquences

des excès de la géométrisation de nos espaces de vie: coupure

d’avec la Nature dans une urbanisation forcenée; coupures de la Nature

par de grands chemins de fer, de béton, de goudron; déshumanisation

des lieux de travail et de vie. Déshumanisation au sens où, bien

que conçus par des hommes pour des hommes, ils ne sont

pas adaptés à leurs besoins profonds. C’est donc aux habitants

de s’adapter à eux, au prix d’un effort évident, source de mal-être

voire de maladies. Ajouter à cela la désynchronisation des rythmes

naturels par un éclairage nocturne excessif conduisant à une agitation

nocturne addictive, et l’on aura une idée plus complète de la

coupure, ultime aboutissement de la révolution amorcée au néolithique.

Normal peut-être que

l’on en soit arrivé à cette coupure et à cet enfermement

consentis lorsqu’on considère le principal moteur de cette révolution:

la peur. Peur de manquer, de ne pas avoir assez à manger lorsque des

hommes ont investi, de par leur curiosité naturelle ou repoussés

par leurs semblables, des territoires où la faune et la flore n’étaient

pas aussi abondants que sous les tropiques. Perte de cette état de confiance

que manifestent tous les autres êtres vivants, même ceux qui vivent

dans les régions les plus difficiles comme les déserts de sable

ou de glace.

Mais l’imagination qui a créé

le problème lui a aussi cherché une solution: conserver sur pied

des réserves de lait et de viande dans des animaux domestiqués;

faire pousser des stocks de graines dans des champs défrichés,

délimités, débarrassés de toutes les herbes non

utiles désormais étiquetées ‘mauvaises’.

Dure transition quand on sait

que la vie au néolithique était moins longue, moins agréable,

moins joueuse, moins joyeuse et évidemment plus laborieuse (même

racine que ‘labour’) qu’au paléolithique. Défi qui semblait tellement

surhumain qu’il n’a été rendu supportable que par l’invention

d’un paradis hors de ce monde à gagner en gagnant les grâces de

quelques divinités par l’intermédiaire de leurs servants autoproclamés.

À force de persévérance et au prix de grandes souffrances,

il a été surmonté, au point qu’aujourd’hui le travail d’une

faible portion de la population suffit à nourrir tous les autres. Chemin

faisant quelques esprits se sont libérés pour atteindre des hauteurs

sublimes tandis que la plupart des autres se sont enfermés dans les limites

du champ, de l’atelier, du château fort, de l’usine, du bureau…, lieux

bien clos et parfaitement géométrisés dans un grand élan

de géo-maîtrisation, toujours marques de peur et d’une pensée

elle-même close et limitée.

La plupart d’entre nous a si

bien intériorisé cet enfermement qu’il n’est même plus ressenti.

On peut éprouver du mal-être sans pouvoir en retracer la cause.

Il faut une rupture radicale de nos modes de vie pour réaliser cela.

Quelques jours en pleine Nature par exemple, ou bien la confrontation avec des

peuples plus primitifs. On comprend mieux alors pourquoi les ‘civilisés’

que nous sommes s’efforcent partout de les sédentariser: c’est que l’image

qu’ils renvoient nous gène. Pourquoi ne peuvent-ils vivre dans ces maisons

que les gouvernements leur octroient si généreusement, sinon à

grandes rasades d’eau de mort? pourquoi beaucoup se disent perdus de ne plus

dormir au contact de la terre sous le regard des étoiles?

Qu’on ne se méprenne

pas, je n’invite pas à retrouver le mode de vie paléolithique.

Je me borne à le confronter avec le nôtre pour mettre en exergue

ce qui, chez nous, va tellement de soi qu’on ne le perçoit même

pas, comme la perte d’intimité avec la Nature. Ce n’est pas nouveau évidemment.

Cela fait longtemps que certains, plus conscients que d’autres, nous alertent

et tentent d’y remédier, sans forcément vouloir remettre en cause

tous les acquis de la civilisation. Parmi eux quelques architectes, qui tournent

leur regard vers la Nature en quête d’une inspiration renouvelée.

La Nature, qui dans

l’acceptation la plus large du terme inclut la matière et les êtres

vivants, produit une variété quasi inépuisable de formes

en regard desquelles nos déclinaisons de la ligne droite, du carré

et du cercle paraissent bien pauvres. Il suffit d’observer la moindre fleur

ou le moindre mandibule du moindre insecte pour découvrir plus de richesses

en termes de formes et de structures que dans toute l’architecture et décoration

d’une civilisation.

Pire ou mieux selon le point

de vue, ces formes ne doivent pas grand chose à nos géométries.

Contemplant quelques sublimes réalisations humaines, des pyramides aux

ponts à haubans en passant par les cathédrales gothiques, on aurait

voulu croire en la réalité bénéfique et véridique

d’un espace de vie géométrisé. Reporter notre regard vers

la Nature apporte un démenti sans appel à cette croyance. On redécouvre

une richesse de formes mettant en jeu une grande variété de forces

formatives qui ne se ramènent pas à des tracés à

la règle et au compas, ni à des équations ou autres algorithmes.

Les êtres vivants ont

en outre ceci de fascinant qu’ils ne semblent pas limités par la matière.

Bien sûr ils restent soumis à ses lois et toute leur physiologie

n’est que physico-chimie. Pourtant ce qui préside à l’élaboration

de la forme globale d’une espèce n’est pas réductible à

ces lois. Nous avons vu dans la première partie les exemples du papillon

Kallima et de la fleur corail, nous en verrons d’autres plus loin qui montrent

sans conteste que pour la Vie, les règles de la matière ne sont

pas des limites contraignantes mais prétextes à jouer, à

se surpasser.

Non contente d’être infiniment

variées et de témoigner d’une imagination débordante, les

formes des êtres vivants sont en outre très efficientes. C’est

une tautologie, ce qui vit fait continuellement la preuve de son aptitude à

survivre. Quel architecte ne rêve de bâtiments où la forme,

la fonction et la structure s’accordent si bien? de bâtiments accordés

aussi au lieu, naissant d’un site précis tout en interagissant avec la

Terre entière et se nourrissant d’énergies cosmiques, celle du

Soleil notamment? de bâtiments adaptables, auto-réparables? conciliant

même éphémère et permanent, comme la fleur qui éclôt,

s’épanouit et se fane pour renaître l’année d’après?

Il faut dire que pour parvenir à ses fins la Vie soumet ses créations

à des tests impitoyables: le nombre, multipliant le même organisme

à des millions voire des milliards d’exemplaires, avec plus ou moins

de variantes, pour éprouver ses limites dans toutes les circonstances;

le temps, véritable défi de tout être incarné. L’architecte

ne dispose pas de ces tests parce qu’il n’a pas les mêmes défis.

Mais s’inspirant de la Nature, il peut espérer créer des formes

qui lui soient mieux accordées, mieux accordées aussi à

l’homme considéré à nouveau comme émanation

de la Nature.

Architecture naturelle,

architecture organique, vitaliste, etc., les dénominations ne manquent

pas. C’est que l’on n’a pas affaire à un style mais à une pluralité

d’approches qui ont principalement en commun de tenter de concilier ou réconcilier

l’homme et la Nature. Un homme multidimensionnel fait de raison,

d’intuition, de sensibilité, dont l’expérience d’être incarné

est indissociable de la Nature, tout en poursuivant des buts qui dépassent

ce plan d’existence. La Nature elle aussi est multidimensionnelle, avec ses

facettes visibles et ses dimensions invisibles (selon les cas: plan éthérique,

dévas, Gaïa, Dieu, etc.). Je crois que ce commentaire de Gary Coates

à l’œuvre de l’architecte d’inspiration anthroposophique Erik Asmussen

pourrait s’appliquer à la plupart de ceux qui se réclament d’une

architecture naturelle:

"Asmussen a compris que,

non content de répondre aux besoins pratiques de l’être humain,

la plus grande tâche de l’architecture est de donner un sens d’appartenance,

se sentir chez soi dans le monde naturel où l’on habite et dont sa vie

dépend entièrement en fin de compte. Il pense que le monde n’est

pas constitué d’une matière indifférente et dépourvue

de signification, mais plutôt que l’on existe dans une réalité

spirituelle-matérielle dotée d’une âme au sein de laquelle

on est relié au plus minuscule microbe et à la plus lointaine

étoile. En prenant conscience de sa place dans cette vaste trame de la

vie, Asmussen pense que l’architecture peut aider les gens à se connecter

aux forces curatives de la Nature pour nourrir et soutenir leur vie quotidienne.

Des bâtiments qui créent une harmonie avec la Nature et le site,

qui révèlent les principes par quoi la Nature elle-même

engendre des formes et les transforme, de tels bâtiments donnent la possibilité

de sentir que l’unité et la complétude de la Nature n’est pas

une idée abstraite de mystiques et de philosophes, mais plutôt

une réalité vivante dont chacun a l’intuition et pourra peut-être

un jour expérimenter directement." (Gary Coates, http://www.designandhealth.com/edu_res/Gary

J. Coates p239.pdf , traduction de l’auteur).

Les conséquences

de cette vision du monde dépassent bien évidemment le cadre de

l’architecture. On le voit bien dans les œuvres de Gaudi, qui a fait autant

de décoration et de paysagisme que d’architecture stricto sensu, de Frank

Lloyd Wright, qui a fondé Taliesin en 1911, une sorte de phalanstère

tout à la fois maison, communauté et école, de Steiner,

qui a touché tous les aspects de la vie de l’homme. Tels sont

d’ailleurs les initiateurs des principaux courants de l’architecture naturelle

qui ont traversé le 20e siècle.

Il est intéressant de

remarquer qu’ils se sont développés dans l’ignorance complète

les uns des autres. Ils sont autonomes, convergeant sur certains points et divergeant

sur d’autres. La convergence est visible dans le fait que quiconque observe

ces diverses réalisations trouve qu’elles tranchent avec l’architecture

traditionnelle et même parfois qu’elles ont un vague air de parenté.

D’où leur rattachement à ce mouvement multiforme qu’est l’architecture

naturelle. Quelques exemples:

|

Antonio Gaudi, crypte de l’église Colonia Güell |

|

Frank

Lloyd Wright, maison Kaufman dite maison de la cascade, 1935-39

dans James Wines, l’architecture verte, Taschen 2000, p 23 |

|

|

|

|

Erik

Asmussen, clinique Vidar, 1985 |

|

|

|

|

|

chapelle

mortuaire Farkasrét 1975

|

villa

Richter, 1983

|

villa

Dóczy, 1986-88

|

|

Imre

Makovecz

http://www.zenth.dk/research/index.html |

||

|

Paul

Leech, maison taupinière |

Principaux points communs:

Ceci étant

les divergences ne sont pas moins grandes que les convergences. C’est que chacun

a sa définition de la Nature, chacun a son point de vue sur la manière

de s’en inspirer, chacun a son idée des ‘vrais’ besoins de l’homme.

Pour Gaudi (1852-1926), la

Nature est une manifestation de Dieu. "La ligne droite appartient à

l’homme et la ligne courbe à Dieu", ce qui veut dire que

déployer la ligne courbe dans une architecture revient en quelque sorte

à honorer voire à manifester Dieu.

Pour Wright (1867-1959)

la Nature est le seul et véritable corps de Dieu dans une vision

romantique, idéalisée, d’une Nature tranquille et apaisante dans

la lignée des Emerson et Thoreau. La ligne droite ne le gène pas,

et il travaille plus à harmoniser la construction avec son environnement

naturel et avec l’homme qu’à jouer avec les formes.

Pour Steiner (1861-1925) c’est

toute une anthroposophie, le nom de son mouvement, littéralement

une sagesse de l’homme, un homme aux multiples facettes, visibles

et invisibles, en lien avec un univers lui aussi aux multiples facettes visibles

et invisibles. Pour les deux bâtiments qu’il a construits dénommés

Goetheanum en hommage à son inspirateur Goethe (le premier ayant été

détruit par le feu), il a travaillé à la sensibilité

comme un sculpteur, façonnant la forme dans la glaise.

Lorsque je contemple

la plupart des formes issues de ces recherches et cogitations, je ne puis m’empêcher

de leur trouver une allure pas très naturelle. Dit autrement, je n’arrive

pas à imaginer la Nature concevant de telles formes en réponse

à un cahier des charges même réduit à: "enclore

un volume de quelques centaines de mètres cubes avec une surface principale

plane et quelques ouvertures sur l’extérieur". Manque d’imagination

de ma part ou de la part de ces architectes? J’ai beau regarder, je ne parviens

pas à voir dans ces bâtiments des expressions de la Nature, seulement

des limites de l’homme. Je suis même persuadé qu’un aborigène

australien ou un indien des plaines américaines n’y verrait pas davantage

des expressions de la Nature et ne souhaiterait pas y habiter.

Ce ne serait pas gênant

s’il n’y avait chez tous cette prétention à mettre en œuvre les

vrais principes par quoi la Nature elle-même engendre des formes. Il ne

suffit pas de remplacer quelques droites par des courbes, d’imiter des formes

existantes ou les pétrir avec sensibilité, ni encore d’insérer

le bâtiment parmi des arbres centenaires pour donner à une construction

un air naturel.

Bizarrement de nombreuses formes

conçues par Frei Otto ont à mes yeux une allure beaucoup plus

naturelle que celles conçues par des architectes étiquetés

organiques ou vitalistes ou naturels… Plusieurs exemples ont été

donnés dans le livre 1, en particulier

la grande halle de Mannheim ou la volière de Munich. Cela peut paraître

bizarre dans la mesure où ces formes n’imitent pas des formes connues,

et que d’autre part il recourt fréquemment à des matériaux

que l’on n’est guère tenté de qualifier de naturels comme l’acier,

le polyester, le PVC, l’acrylique, etc.

Il y a manifestement quelque

chose qui cloche quelque part. Où se cache donc le naturel? Comme toujours

dans notre regard. La question n’est donc pas de chercher une vérité

définitive en la matière. Il s’agit plutôt de se demander:

que considère-t-on être une forme ‘naturelle’? que cherche-t-on

à imiter lorsqu’on s’efforce de concevoir des formes architecturales

‘naturelles’? pourquoi certaines approches semblent donner de meilleurs résultats

que d’autres? quel sens cela a-t-il?

Distinguons:

Question: qu’est-ce qu’un insecte pour une grenouille? C’est évident: un moustique qui vole, une fourmi qui marche, un papillon posé sur une feuille… Quoique! Il ne s’agit là que d’exemples de ce que nous, êtres humains, percevons comme des insectes. La grenouille a peut-être un tout autre point de vue sur la question. Effectivement. Diverses expériences montrent que sa conception de l’insecte diffère considérablement de la nôtre. Son système perceptif est ainsi fait que l’insecte immobile n’est pas vu, tandis que celui en mouvement déclenche immédiatement une réaction de capture. Une grenouille n’a pas besoin d’apprendre ce qu’est une proie. Dès sa métamorphose elle happe tous les petits objets mobiles qui passent à proximité. Si ce système de perception en apparence simpliste a été conservé par la sélection naturelle, c’est que les connaissances qu’il permet à la grenouille d’acquérir sur le monde suffisent amplement à assurer sa survie. Il est en effet peu courant que des cailloux ou des brindilles se déplacent dans les airs, ce qui veut dire que la correspondance entre petits objets mobiles et insectes s’avère presque toujours réalisée. Nous, êtres humains, sommes sans doute capables de faire le détail entre une mouche et un moustique, et de voir l’identité entre une mouche qui vole et une mouche posée sur une vitre, mais nous sommes en contrepartie moins bien armés pour les capturer. Il est vrai que nous ne nous nourrissons pas d’insectes.

Donc ne confondons

pas la forme d’un objet avec l’apparence qu’il prend à travers le filtre

de notre perception. Cela a déjà été dit dans la

première partie mais ce petit rappel n’est sans doute pas inutile sachant

que nous sommes ainsi faits que nos perceptions du monde s’imposent à

nous comme réelles et comme venant réellement de l’extérieur.

A l’instar de la grenouille, ce n’est pas une tare, c’est un gage d’efficacité.

Jusqu’à un certain point évidemment. Comme elle, il nous arrive

de commettre des erreurs, de gober des brindilles qui volettent au vent que

nous prenons pour des insectes. Le sachant, nous pouvons essayer d’en éviter

quelques unes. Par exemple:

Combien de fois ai-je lu dans

des traités sur les formes des comparaisons osées entre la spirale

de l’ADN, la spirale de certains coquillages et la spirale des galaxies? Et

les auteurs de s’extasier sur de supposées correspondances macro-micro-cosmiques

sans voir qu’il ne s’agit que d’une construction de leur regard aussi étriqué que

celui d’une grenouille.

Le principal piège provient

du fait que ces objets ne sont jamais vus en trois dimensions mais seulement

sous forme de projections bidimensionnelles. Orientées dans le ‘bon’

sens, elles peuvent avoir un air de ressemblance suffisant pour justifier les

analogies. Mais si l’on poursuit l’exploration, il devient clair qu’une galaxie

vue par la tranche ne ressemble plus du tout au coquillage et encore moins à

une molécule d’ADN repliée en pelote (son état ordinaire).

Plus subtil mais tout aussi

efficace pour faire croire qu’il y a une réalité indépendante

là où il n’y a que projection de nous-mêmes, le piège

des mots: le fait d’affubler ces phénomènes très différents

d’un même nom, comme spirale, crée l’illusion qu’ils appartiennent

à un ensemble homogène, ensemble qui en fait n’existe pas parce

que ces formes sont aussi différentes qu’elles apparaissent semblables.

Si l’on en restait

à admirer le spectacle de la Nature et écrire des poèmes

l’exaltant, tout ceci serait fort beau. Le problème est que certains

n’hésitent pas à projeter à tort et à travers les

pseudo-vérités ainsi acquises, par exemple dans des réalisations

architecturales. C’est ainsi qu’un escalier ou un mur en spirale vont être

affublés du pouvoir magique de mettre en résonance l’être

humain qui y vit tout à la fois avec le microcosme via l’ADN et avec

le macrocosme via les spirales galactiques. Pour les raisons ci-dessus, cela

ne marche pas. Il se peut malgré tout que ces réalisations soient

élégantes et procurent un plaisir esthétique et/ou intellectuel

par cette idée même de correspondance qu’elles sont supposées

manifester. Mais ce n’est pas pour cause de véritables correspondances

cosmiques entre les formes ‘réelles’ de ces objets physiques.

Nous ne sommes pas des étoiles,

nous ne sommes pas des planètes, nous ne sommes pas des montagnes, des

insectes ni des plantes. Nos intentions ne sont pas les mêmes et par conséquent

les formes architecturales qui leurs correspondent ne sauraient être de

pures imitations de formes naturelles. Cela n’exclut pas que certaines réalisations

en viennent à ressembler à des formes naturelles. Mais ce n’est

pas par imitation, c’est plutôt, dirai-je, par évolution convergente,

de la même manière qu’une graine d’érable ressemblent à

une aile de libellules (du moins à nos yeux humains). Quoique différemment,

les deux permettent de voler, tout en manifestant des intentions très

différentes. Le point le plus notable en architecture est que la forme

d’un bâtiment est un volume ouvert délimité par une surface

alors que presque toutes les formes naturelles sont pleines. Il arrive que certaines

présentent des vides (par exemple les tiges de bambous) mais à

une échelle qui n’est pas du tout celle qui convient à une habitation.

Il faut particulièrement

se méfier des changements d’échelle. Je parle bien sûr d’une

transposition d’une forme naturelle dans la forme globale d’un bâtiment

et pas d’un simple placage décoratif. Le fait est que ce qui fonctionne

à une échelle ne fonctionne pas nécessairement à

une autre. Par exemple certains insectes courent littéralement sur l’eau,

l’homme lui ne le peut pas. Pourtant l’eau et les lois physiques auxquelles

elle obéit sont les mêmes pour l’un et pour l’autre. Disons pour

faire court que le volume d’un objet, et donc aussi sa masse, augmentent comme

le cube de sa dimension. Si l’on cherche à imiter une petite forme (un

coquillage, une fleur, le cocon d’un insecte, etc.) en augmentant sa taille

d’un certain facteur, disons 100, sa masse elle va augmenter du cube de ce facteur

soit 1 million. D’où des problèmes parfois insurmontables comme

la résistance de la structure à son propre poids.

On peut aussi vouloir rester

à la même échelle et employer des matériaux naturels

en imitant des structures naturelles, par exemple se servir d’un tronc d’arbre

en guise de mât. Sauf que cela n’a plus rien à voir avec un arbre:

pas de réseau racinaire, pas de matière vivante qui renforce automatiquement

la structure aux endroits de plus fortes contraintes, etc. Bref, c’est travailler

avec de la matière morte.

Dans tous les cas on se heurte

au problème de la perte de sens. Imiter des formes naturelles apparaît

comme une solution de facilité pour qui veut sortir l’architecture du

parallélépipède. Même si les formes ainsi conçues

sont attrayantes (pas toujours d’ailleurs), elles n’ont aucun sens, c’est-à-dire

aucun sens pour l’homme, elles ne sont pas faites pour lui. En prenant

le raccourci de l’imitation on évite la rencontre avec soi-même,

avec ses désirs et besoins profonds, et on évite la rencontre

avec la matière. On ne parcourt pas le chemin qui conduit à se

construire en construisant, pour construire alors en cohérence avec ce

qu’on est et ce qu’on a à vivre dans le monde.

Vues les limites d’une imitation pure et simples des formes naturelles, la tentative suivante d’élaboration d’une architecture se voulant naturelle consiste à mettre en œuvre les principes par quoi la Nature elle-même construit des formes. Cela signifie dans un premier temps mettre au jour lesdits principes puis dans un second temps les transposer à l’architecture. Selon l’inclination de chacun, on peut préférer imiter les forces formatives du vivant ou celles de la matière inanimée. Rudolf Steiner est un des principaux promoteurs de la première approche, Frei Otto de la seconde.

Rudolf Steiner (1861-1925)

est le fondateur de l’anthroposophie, véritable philosophie de l’homme

dans sa nature profonde. Sa métaphysique est d’une grande complexité.

Disons pour faire très court qu’il ne se contente pas de prendre en compte

des aspects visibles (la matière, le corps physique) mais également

des dimensions invisibles que lui révèle sa sensibilité:

l’éthérique (domaine de l’énergie vitale), l’astral (plan

de l’âme), le moi profond (l’esprit). Ces dernières ont pour lui

la plus grande importance puisque d’elles découlent l’organisation de

la matière. Steiner s’est efforcé d’appliquer ses théories

à tout ce qui touche l’homme: enseignement (écoles Steiner),

médecine (principalement inspiré par l’homéopathie d’Hahnemann),

agriculture (le mouvement biodynamique est son héritier), et aussi l’architecture.

Pour celle-ci il s’est principalement inspiré des idées de Goethe

sur les archétypes et la métamorphose des plantes, et il a à

son tour inspiré des architectes tels que Erik Asmussen ou Imre Makovecz.

Goethe (1749-1832) est sans

doute l’un des premiers en Occident à avoir pensé les formes en

tant que processus et non plus en tant que simple bout d’espace. C’est à

lui d’ailleurs que l’on doit le terme morphologie. Selon lui, toutes

les formes d’un règne sont engendrées par une sorte de plan archétypal.

Ainsi la forme de toutes les plantes se ramène à celle d’une plante

primordiale ou archétypale qui se matérialise à travers

plusieurs étapes évolutives mettant en jeu des forces complémentaires

de contraction et d’expansion. Contractée, la plante possède une

grande vitalité mais elle reste intériorisée, pas encore

pleinement active dans la réalité physique. Dilatée, elle

se déploie dans l’espace physique mais perd en contrepartie sa vitalité.

C’est une alternance sans fin: elle passe de la graine contractée aux

tiges et aux feuilles dilatées, se contracte à nouveau dans le

calice pour se dilater dans la fleur et se contracter dans l’ovaire, se dilate

dans le fruit qui redonne une graine contractée…

Ce jeu de polarisations successives

est complété par un jeu de métamorphoses. Dans la métamorphose

dite de développement, les formes qui apparaissent sont semblables aux

précédentes. Par exemple des feuilles nouvelles poussent, différentes

des précédentes en position et en taille, mais semblables dans

leur forme. Dans la métamorphose dite polaire, on assiste à un

changement de forme radical, et donc aussi à un changement des qualités

associées. La feuille laisse place à la fleur, la fleur au fruit,

etc.

Pour concevoir un bâtiment,

l’architecte procède d’abord à ce que Steiner appelle Einfühlung,

le fait de ressentir dans son corps comment vit le bâtiment et comment

on y vit. D’autre part, l’organischen Baugedanken, la pensée structurale

organique qui récapitules les idées de Goethe sur la morphogenèse

des plantes, permet à l’architecte d’appréhender les principes

générateurs. La combinaison des deux approches fait émerger

une forme naturellement conforme à la fonction.

Tout ceci semble assez sensé.

Pourtant les résultats ne sont hélas guère convaincants

ainsi que je l’ai déjà signalé. Pour être juste,

il arrive que des formes ainsi conçues soient intéressantes, mais

elles ne le sont ni plus ni moins que d’autres à base de géométrie,

et pas du tout pour le caractère naturel dont elles sont supposées

être imprégnées. Où est le problème?

D’abord pourquoi

vouloir faire de la formation des plantes le modèle général

de la morphogenèse architecturale? Pourquoi ne pas choisir d’imiter le

formation des mammifères ou des insectes ou des champignons ou de n’importe

quel autre grand règne du vivant? Il est évidemment toujours possible

de justifier ses choix, l’homme est un tel créateur de significations.

Steiner s’en tire en établissant une correspondance entre les trois systèmes

physiologiques du corps humain (neuro-sensoriel, rythmique et métabolique

selon sa classification) et les trois systèmes fonctionnels de la plante

(racines, feuilles, fleur). Il est vrai que dans un tel système de pensée

analogique, un bâtiment conçu sur le principe de la plante sera

à même de réunir l’homme qui l’habite et le monde

vivant environnant. Sauf que l’analogie homme-plante paraît un

peu forcée. Elle tient davantage selon moi de la projection anthropomorphe

que de la réalité de ces corps. Par rapport à la biosphère,

une plante manifeste d’autres intentions qu’un homme, et une maison d’autres

intentions qu’une plante. Il y a perte de sens à vouloir tout ramener

à la même chose.

Ceci dit on peut comprendre

la base du raisonnement analogique en remarquant que tous les êtres vivants

sur cette planète se nourrissent les uns des autres, se respirent les

uns les autres, sont constitués des mêmes molécules et surtout

du même code informationnel. Mais alors l’analogie n’est pas à

faire au niveau macroscopique entre l’espèce humaine et la plante. Ce

sont en fait toutes les espèces qui sont liées par leur physiologie

et analogues dans leur constitution intime. L’être vivant qui constitue

le plus petit dénominateur commun est alors la bactérie. D’elle

proviennent toutes les espèces par endosymbioses, chimérisation

et symbioses successives (voir le

grand roman des bactéries). On ne saurait évidemment reprocher

à Steiner de ne pas avoir tenu compte de faits inconnus de son temps.

On peut en revanche le reprocher à ses successeurs.

Comme expliqué

dans la première partie, l’essentiel de l’effet d’une forme tient au

sens qu’on lui donne (lequel opère principalement de manière inconsciente

je le rappelle aussi). Donc il est parfaitement légitime d’avoir envie

d’une maison qui ressemble à une plante dans son principe de génération.

Le problème alors est de savoir à quelles forces l’on a affaire.

Il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui plus grand monde, sinon quelques

anthroposophes, ne partage la conception goethienne de la morphogenèse

des plantes. Qu’il y ait à l’œuvre dans leur formation et leur évolution

des forces matérielles et des forces immatérielles, sensibles

et suprasensibles selon la terminologie de Goethe, cela n’est pas douteux (voir

plus loin le finalisme dans l’évolution des êtres vivants). Mais

que la manifestation sur le plan physique de la dimension suprasensible se ramène

à une succession d’expansions et de contractions, c’est un peu court.

Voici pour s’en convaincre un exemple étonnant.

Qu’est-ce que cette petite

formation de quelques millimètres de haut?

|

dictyostelium

arbre |

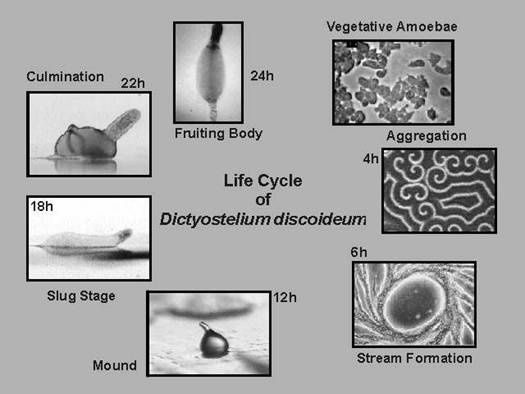

Est-ce un petit champignon? un embryon d’arbre? Eh bien pas du tout, il s’agit d’une colonie de moisissures, Dictyostelium discoideum pour être précis, qui présente la particularité d’exister à la frontière entre unicellulaire et pluricellulaire, entre végétal et animal. Son cycle de vie est des plus curieux:

|

dictyostelium

cycle |

Isolées, les

cellules de Dictyostelium discoideum ressemblent à de grosses

amibes: figure en haut à droite (cette image correspond environ à

100 micromètres, et toutes les autres à environ 1 millimètre).

Elles se nourrissent de bactéries et de levures par phagocytose et se

reproduisent par division. Aussi longtemps qu’il y a de la nourriture, elles

mènent une vie indépendante sans se préoccuper de leurs

congénères. Lorsque la nourriture se raréfie, elles entrent

dans un nouveau cycle de vie. Les cellules sécrètent de l’adénosine

monophosphate cyclique (AMPc). Il est détecté par d’autres cellules

qui se mettent à leur tour à le sécréter tout en

se mettant en mouvement vers la source. Ces mouvements de foules engendrent

au bout de quelques heures de jolies formations spiralées (côté

droit, au milieu). Il est important de remarquer que ces formes résultent

‘naturellement’ de la seule concentration d’AMPc. Autrement dit, les gènes

de Dictyostelium discoideum ne contiennent aucune instruction sur la

forme que doit prendre la colonie à ce stade de son développement,

tout en contenant bien sûr le code pour synthétiser l’AMPc et le

détecter.

Le processus d’agrégation

de cent milles à un million de cellules se poursuit. Au bout de 18 heures,

la colonie ressemble à une limace. Bien que constituée de cellules

autonomes, elle se déplace comme un organisme pluricellulaire unique.

Parvenue à un endroit favorable plus sec, nouvelle transformation, cette

fois en une structure arborescente avec des ‘racines’, un ‘tronc’, des ‘branches’,

des ‘fruits’. Le tronc est en fait constitué d’organismes morts qui se

sont sacrifiés pour le groupe. Les cellules vivantes forment au sommet

un organe fructifère, le sporocarpe. La comparaison avec un fruit n’est

pas outrée dans la mesure où là se forment des spores qui,

comme des graines, sont libérés à maturité et transportés

par le vent pour recommencer un nouveau cycle ailleurs.

Dictyostelium discoideum

est une espèce vraiment étonnante. On voit clairement combien

nos intentions sont éloignées de tels êtres et on comprend

combien ce serait un erreur de vouloir en tirer des règles générales

de morphogenèse architecturale.

S’inspirer de forces formatives biologiques pour construire des maisons, pourquoi pas à la limite, mais à condition de prendre ces réalisations pour ce qu’elles sont, des témoins de la créativité de l’homme et des expressions de ses intentions, et les forces formatives supposées pour ce qu’elles sont elles aussi, de simples hypothèses à vocation heuristique. Problème il y a lorsqu’on a la prétention de croire qu’une vérité des formes architecturales a été découverte, et que de là va découler nécessairement une architecture accordée à la Nature et à la nature de l’homme. Si ce sont là les objectifs que l’on souhaite atteindre, il est clair qu’il faut procéder autrement.

Lorsqu’on accroche

un câble par ses extrémités et qu’on le laisse pendre librement,

il prend une forme par le seul jeu de forces physiques: la gravité d’une

part, et d’autre part les forces interatomiques dans le câble qui lui

donnent sa cohésion et assurent sa résistance à la tension.

Lorsqu’on plonge un contour

en fil de fer dans de l’eau savonneuse et qu’on le retire, reste un film qui

prend forme par la seule action de forces physico-chimiques.

Toutes ces formes peuvent être

qualifiées de naturelles dans la mesure où elles sont entièrement

le résultat de processus naturels.

L’architecte peut employer

de tels processus pour élaborer les formes de ses structures. À

leur tour elles peuvent être qualifiées de naturelles bien qu’elles

n’existent pas dans la Nature antérieurement à l’action de l’architecte.

En effet, la Nature ne fabrique pas des arches en suspendant des câbles,

les rigidifiant et les retournant (voir livre 1,

première partie); la Nature ne fabrique pas des membranes de plusieurs

centaines de mètres carrés en agrandissant des films d’eau savonneuse

de quelques centimètres carrés (voir livre 1,

troisième partie).

Le plus remarquable est que

ces opérations non naturelles ne font pas perdre à ces formes

leur air naturel. Probablement parce que nous avons dans notre inconscient cognitif

tout un ensemble de connaissance sur ce qui constitue un objet physique valide.

Expérience: munissez-vous de quelques photos, un arbre, une montagne,

un visage par exemple, et observez-les à l’envers. Étrange sensations

n’est-ce pas? comme un air irréel. Eh bien les formes architecturales

élaborées grâce aux procédés ci-dessus gardent

à nos yeux un air réel. Plus précisément elles pourraient

être véritablement des formes nées dans la Nature même

si on les sait conçues par l’homme (par l’emploi notamment de

matériaux comme le béton, l’acier ou le verre…).

Tel est le principal intérêt

de la démarche: elle est nécessairement ‘vraie’ puisque le résultat

est déterminé par le jeu de forces physiques et non par l’application

de théories hypothétiques. Cette part d’indétermination

que l’architecte doit laisser pour que les forces de la Nature jouent est essentielle

comme le souligne Frei Otto: "Le désir de créer délibérément

une figure précise est en contradiction avec la recherche d’une forme

qui, encore à découvrir, est soumise aux lois de la Nature."

(Frei Otto, lighweight construction, natural design, complete works,

Birkhaüser 2005, p 18, traduction de l’auteur).

Il va de soi que

l’intervention de l’architecte est non moins essentielle. C’est lui qui définit

les limites entre lesquelles les forces physiques vont être laissées

libres de jouer. Plusieurs exemples ont été données dans

le livre 1 et le lecteur intéressé

en trouvera davantage dans l’ouvrage sur Frei Otto juste cité ainsi que

sur http://www.freiotto.com.

Il ressort de ce panorama: d’une part l’immense variété de formes

conçues qui montre la souplesse du procédé; d’autre part

leur grande beauté ‘naturelle’.

Il faut dire que Frei Otto

met son art au service d’intentions élevées:

Ajoutons que Frei Otto a eu une préoccupation écologique longtemps avant que ce soit à la mode, allant même plus loin que beaucoup aujourd’hui. Selon lui, couvrir une façade ou un toit de plantes a certes un intérêt écologique mais ne suffit pas à faire de l’architecture écologique. Pas davantage le fait de modifier la forme pour la rendre plus naturelle en apparence. Le facteur crucial est l’économie de matière et d’énergie. Pour information, de l’ordre d’un mètre cube de béton est coulé par personne et par an sur l’ensemble de la planète, tous types de travaux confondus. Donc rechercher la légèreté, l’optimum de la forme-structure, construire avec le moins possible. Étant précisé qu’il ne s’agit pas de battre des records mais de créer de l’espace pour les gens et pas pour y accumuler des matériaux, de rendre les bâtiments facilement modifiables et adaptables à des besoins changeants, d’être ouvert sur la Nature.

Peut-on dire qu’il

a réussi? Sans aucun doute. A-t-il toujours réussi? Bizarrement

il est un domaine où ses réalisations sont très en deçà

des attentes, les maisons. Frei Otto en a conçues très peu et

celles qu’il a construites, dont la sienne, n’obéissent pas du tout aux

principes morphogénétiques qu’il a mis en œuvre dans tous ses

autres projets. Elles ont d’autres qualités, notamment bioclimatiques,

mais sur le plan de la forme elles restent traditionnelles, à base de

lignes droites. Comment expliquer ce décalage?

D’abord par le fait que la

méthode est difficile à mettre en œuvre: "Il est extrêmement

difficile d’appliquer des processus d’auto-formation à la conception

architecturale. Même si les expériences constituent une voie directe

pour délimiter la forme qui, par nature, est déjà optimisée,

la conception doit aussi être considérée en relation avec

la complexité du travail de construction ainsi que l’intégration

du bâtiment dans son environnement et la société."

(p 18) Donc beaucoup de travail et d’essais, beaucoup de compétences

et de soin exigés, que l’on peut se permettre d’investir sur de grands

projets mais guère dans une simple maison.

L’autre problème est

que ces structures minimales ne sont parfaites qu’en tant qu’abris ouverts.

Dès qu’on doit les adapter pour répondre aux normes actuelles

de confort d’une maison en rajoutant huisseries rectangulaires, isolation, chauffage,

en partitionnant l’espace pour créer des sanitaires et autres pièces

séparées, les choses deviennent encore plus compliquées.

Du coup le résultat final s’en ressent, perdant en élégance,

en légèreté, en naturel.

Qu’on le veuille

ou non, qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse, la seule vérité

qui ressort de ces considérations sur les formes naturelles se réduit

à ceci: regardant la Nature, ce n’est jamais que son propre esprit que

l’homme contemple. Dans son regard se révèlent ses croyances

quant à ce qui est lui et ce qui est hors de lui; dans les formes qu’il

délimite se révèlent son inconscient instinctif, cognitif,

psychologique; dans ses sentiments se révèlent ses attentes, ses

désirs, ses peurs…

On pourrait en rester à

ce jeu de miroir. C’est d’ailleurs ce que fait l’homme depuis des millénaires.

De là, entre autres, une architecture qui lui ressemble. Cette hutte

ronde dans ce village en cercle est bien celle d’un homme sans individualité,

dans un univers sans changement, clos, dont le bord n’est qu’à quelques

heures de marche après quoi est le domaine des dieux, tabou. Cette maison

carrée dans ce champ carré est bien celle d’un homme si

craintif de la Nature que son seul espoir de survie est la géo-maîtrise

de son enclos, avec l’aide d’un dieu devenu inaccessible, repoussé dans

le ciel, dans un premier temps encore visible dans l’astre solaire et puis totalement

transcendant.

Et l’on pourrait continuer

comme ça longtemps, jusqu’à tenter de géo-maîtriser

la Terre entière. Sauf qu’à voir et à vivre aujourd’hui

les effets de plus en plus néfastes de cette Vision du monde, on peut

être tenté de s’en distancier dès à présent,

ne plus la faire sienne même si l’on ne sait trop par quoi la remplacer.

En tout cas beaucoup ne se reconnaissent plus dans les anciennes formes émanées

d’elle. Elles n’inspirent plus. Pour nourrir de nouveaux rêves et aider

à les impulser dans la matière, on pressent le besoin d’une nouvelle

architecture qui soit support d’évolution. Dans ces conditions il peut

être utile de jeter un nouveau coup d’œil sur la Nature, différent

des précédents, pour voir comment elle procède pour faire

évoluer ses espèces.

L’ontogenèse,

c’est le processus de développement d’un individu à partir d’un

œuf fécondé; la phylogenèse, c’est le développement

évolutif d’une lignée. Bizarrement la quasi totalité des

études sur la morphogenèse des êtres vivants se concentre

sur l’ontogenèse, la construction de l’organisme, et élude la

phylogenèse. C’est-à-dire que cela semble bizarre pour quelqu’un

qui, comme moi, trouve la question de l’évolution de l’homme des

plus importantes. C’est normal en revanche si l’on n’a pas envie d’être

bousculé dans les certitudes que l’on tient à son sujet. Mais

l’histoire des quelques derniers millénaires le montre bien, si l’on

en croit évidemment les scientifiques, notre espèce existe depuis

peu et elle n’est pas appelée à durer éternellement. Dure

réalisation! Déjà que beaucoup ont du mal à appréhender

leur propre histoire, celle de leurs lignées familiales, celle de leur

pays, alors imaginez le saut que cela représente de penser l’humanité

dans son ensemble et dans sa trajectoire évolutive multimillénaire,

elle-même inscrite dans celle de tout-ce-qui-vit, elle-même inscrite

dans celle de tout-ce-qui-est. Rassurez-vous, cette étude sur les formes

architecturales ne va pas se transformer en une histoire de l’univers. Je vais

me contenter de diriger notre attention sur quelques faits inspirants.

Mais où les dénicher

tant il est vrai qu’étudier l’évolution des espèces n’est

pas facile. Notamment parce que la vie d’un humain ne se déroule pas

à la même échelle de temps. Et aussi parce qu’il faut naviguer

entre ces écueils où se retrouvent: d’une part ceux qui prétendent

qu’un dieu omni-tout a tout créé en quelques jours pour se désintéresser

ensuite de sa création; et d’autre part ceux qui veulent nous convaincre,

pour recueillir nos subsides sans doute, que tout ça n’est qu’une affaire

de quelques molécules mues par le hasard et la nécessité.

Il est vrai que l’on sait aujourd’hui bricoler des génomes pour ajouter

ou enlever des ailes à une mouche, faire des poulets sans plumes ou des

souris fluorescentes. Est-ce que cela nous apprend quelque chose sur l’évolution

des espèces? pourquoi et comment le reptile est apparu? le mammifère?

la fleur?… Le néodarwinisme, qui se résume à des mutations

au hasard du matériel génétique et à la sélection

naturelle, explique dans une certaine mesure l’adaptation des espèces,

en aucun cas leur évolution.

Pourtant nous avons sous les

yeux des exemples remarquables qui suggèrent que d’autres processus sont

à l’œuvre dans l’évolution des espèces. Il s’agit des co-évolutions.

Il existe de nombreux cas fort bien documentés mais hélas largement

ignorés des chercheurs épris de manipulations génétiques.

Voici deux exemples parmi les plus fascinants:

l’orchidée marteau

|

orchidée

marteau drakaea livida |

La scène se

déroule en Australie, dans une région chaude et sèche où

les incendies naturels sont fréquents, tellement fréquents que

la vie s’y est adaptée: les sauterelles sont noires, les araignées

couleur de cendre, les arbres se couvrent de plusieurs écorces pour se

protéger, les fruits résistent au feu, les plantes vivent en grande

partie sous la terre, suivies par de nombreux insectes, dont la guêpe

thynnidée. La femelle a perdu ses ailes parce qu’il est impossible de

travailler sous terre avec d’aussi encombrants appendices. Elle pond ses œufs

sur les racines d’un buisson parasité par des larves de scarabées

dont se nourrissent ses propres larves. Voici résolu une partie de son

problème. Reste celui de la fécondation. Pour qu’elle ait lieu,

la guêpe femelle grimpe au sommet d’une haute fleur et émet sa

phéromone. Le mâle, qui lui n’a pas perdu ses ailes, patrouille

depuis déjà trois semaines, car un décalage existe dans

la venue au monde des deux sexes. Son état de privation le rend extrêmement

sensible. Dès qu’il perçoit le signal odorant, il remonte la piste.

Une fois en vue de l’objet de son désir, il descend en piqué,

agrippe la femelle, et l’emporte dans les airs pour la féconder en plein

vol. De temps en temps, il fait halte sur une fleur pour s’alimenter, et donner

à la femelle l’unique repas de sa vie: il mange le pollen, le digère

partiellement, et le restitue à la femelle. Ce travail accompli, il la

dépose au pied d’un buisson, celui justement dont les racines sont parasitées

par les larves d’un scarabée. Le cycle de vie de la guêpe est bouclé,

et nous pouvons passer au second protagoniste de cette folle histoire.

L’orchidée marteau,

comme presque toutes les orchidées, a des problèmes de fécondation.

Pour le résoudre, elle se sert de la petite thynnidée, profitant

des trois semaines durant lesquelles le mâle est seul. La technique qu’emploie

le mâle pour féconder la femelle est si spéciale que l’orchidée

a du inventer un dispositif encore plus spécial. Pour commencer, elle

a fabriqué un leurre de la guêpe femelle: tête brillante,

corps rond et poilu, jusqu’à l’odeur qui est analogue à la phéromone

synthétisée pour attirer le mâle. Mais si l’orchidée

s’était contentée de disposer ce leurre comme précédemment

dans la corolle, elle n’aurait rien gagné puisque cette guêpe atterrit

pour redécoller aussitôt avec sa dulcinée. Au lieu de cela,

elle l’a placé au bout d’un bras, long d’environ 6 cm, articulé

sur une charnière élastique. Voici donc notre guêpe mâle

qui pique sur le leurre et l’agrippe. Croyant tenir une femelle, il bat des

ailes pour redécoller. Mais à cause du bras articulée,

il se met à décrire un arc de cercle, et vient cogner une sorte

d’enclume. La charnière élastique fait revenir le tout en arrière.

Le mâle recommence, s’obstine, et vient à nouveau frapper l’enclume.

Au bout d’un moment, sans doute lassé, il finit par lâcher prise

et s’envole pour de bon.

S’il est déçu,

l’orchidée elle a de quoi être satisfaite. En effet, l’enclume

contient des sacs de pollen et un stigmate, c’est-à-dire un organe femelle.

En se cognant dessus, l’insecte a accroché les sacs sur son dos. Et s’il

en avait déjà provenant d’une autre orchidée marteau, il

les a déposés sur le stigmate, fécondant ainsi la fleur.

Il faut remarquer que la réalisation

du marteau et de l’enclume sont proprement extraordinaires. L’orchidée

ne s’est pas contentée d’imiter à la perfection la guêpe

femelle, c’est-à-dire à la perfection pour le regard de la guêpe

mâle. Elle a aussi ‘calculé’ avec une grande précision tous

les éléments du dispositif. En particulier, le marteau se bloque

à une courte distance de l’enclume correspondant à l’épaisseur

du thorax de l’insecte, car il doit juste frapper l’organe sexuel de la fleur,

non être assommé. Non contente d’avoir inventé tout ça

une première fois, l’orchidée a aussi trouvé le moyen de

l’intégrer dans son génome pour le transmettre à sa descendance.

(d’après nos

pensées créent le monde chapitre 3)

le calamar luminescent

|

calamar

luminescent |

Euprymna scolopes

est un calamar qui vit à Hawaï. Le jour, il reste enfoui sous le

sable des hauts fonds; la nuit, il sort de sa cachette et part en quête

de nourriture près de la surface. Par les nuits de Lune, vue depuis le

fond de ces eaux claires du Pacifique, sa silhouette se détache nettement

comme une tache sombre mouvante: une proie toute désignée pour

les prédateurs qui nagent en dessous.

Pour se rendre moins vulnérable,

Euprymna scolopes a trouvé une solution originale: il émet

une lumière diffuse qui se confond avec celle de la Lune réfractée

par les vaguelettes en surface. Elle jaillit d’un organe lumineux spécialement

dédié. Celui-ci est doté de dispositifs sophistiqués

lui permettant de canaliser et de réguler le flux lumineux afin de mieux

se fondre mimétiquement dans la clarté nocturne: il y a un système

de fermeture, l’organe est recouvert d’une lentille transparente muni d’un filtre

jaune, tandis que le fond est tapissé d’un tissu réfléchissant

couleur argent.

Comment le calamar produit-il

sa lumière? Un début de piste: des bébés calamars

élevés dans un milieu stérile ont un organe lumineux atrophié

et ne produisent aucune lumière. La responsable du phénomène

luminescent est une bactérie appelée Vibrio fischeri. C’est

elle qui tout à la fois stimule le développement de l’organe et

produit la lumière.

Dans les relations symbiotiques

entre des organismes complexes et des bactéries, le symbiote est généralement

transmis directement à l’hôte par les parents. Tel n’est pas le

cas ici. Le bébé calamar naît sans son symbiote. Celui-ci

vit dans la mer où le jeune calamar doit aller le chercher.

L’organe lumineux communique

avec l’extérieur par des petits pores. À l’entrée, il y

a de petits bras garnis de cils qui font circuler l’eau. Au rythme de deux millimètres

cube brassés chaque seconde, sachant qu’il y a environ 500 Vibrio

fischeri par millilitre cube d’eau, cela fait en moyenne une bactérie

de la bonne espèce qui approche toutes les secondes de l’entrée.

Mais approcher est une chose, pénétrer en est une autre, car un

tel courant a tôt fait de rejeter au loin ces organismes minuscules. Et

puis, c’est sans compter que toutes sortes de bactéries prolifèrent

dans ces eaux, dont l’animal n’a que faire.

Le petit calamar a trouvé

le moyen de retenir les Vibrio fischeri assez longtemps pour les inciter

à rentrer par les pores et coloniser son organe lumineux, tout en excluant

les autres bactéries. Pour ce faire, il sécrète une substance

mucilagineuse qui enrobe les petits bras de l’organe lumineux embryonnaire.

Les Vibrio fischeri viennent s’y coller, et, trouvant ce milieu à

leur goût, prolifèrent. Elles sont vite assez nombreuses pour que

quelques-unes décident de tenter leur chance ailleurs. Elles ne vont

pas bien loin: propulsées par leur flagelle, elles s’insinuent dans les

pores, et parviennent finalement dans l’organe lumineux.

La présence du symbiote

est vite détectée par le calamar qui fait régresser les

petits bras devenus inutiles. Il influence également le symbiote: les

bactéries perdent leur flagelle, diminuent de taille, et commencent à

émettre de la lumière. Quelques semaines après le début

de la colonisation, l’organe lumineux est pleinement opérationnel. Le

calamar dispose d’un moyen de camouflage efficace contre les prédateurs

qui hantent les fonds marins la nuit, et les bactéries trouvent au sein

de leur hôte protection et nourriture.

Pour boucler la boucle, chaque

matin, le calamar expulse les neuf dixièmes des bactéries qui

peuplent son organe lumineux. Cela assure une présence permanente de

Vibrio fischeri dans l’eau de mer.

Un nouveau bébé

calamar sort de l’œuf, ses petits bras enduits de mucus battent l’eau devant

l’organe lumineux, des bactéries s’y collent, et l’histoire recommence…

Mais l’histoire ne se répète

jamais exactement à l’identique. En tout cas, celle-ci a dû avoir

un curieux commencement, car nous voici au cœur d’un mystère. Il se trouve

en effet qu’en dehors de l’organe lumineux du calamar, les bactéries

Vibrio fischeri ne produisent pas de lumière. Pour en émettre,

il leur faut auparavant échanger des signaux chimiques. La concentration

de ces signaux dans l’eau libre est en général insuffisante pour

déclencher une émission lumineuse. Et quand bien même quelques

bactéries se mettaient à rayonner, elles passeraient inaperçues

tant l’intensité est faible, sans compter que cela constituerait un gaspillage

d’énergie. En revanche, au sein de l’organe lumineux du calamar où

la nourriture est abondante, les bactéries prolifèrent. Leur densité

devient telle que le signal chimique finit par être suffisamment fort

pour déclencher l’émission de lumière. Elles sont si nombreuses

que l’addition de tous ces rayonnements infimes produit une luminescence parfaitement

visible.

Questions: Qu’est-ce qui a

incité les ancêtres de ces calamars à s’associer avec ces

bactéries pour faire fonctionner leur organe lumineux, sachant que celles-ci

ne produisent pratiquement pas de lumière perceptible en dehors dudit

organe? Comment ont-ils fait ensuite pour procurer à Vibrio fischeri

et à elle seule un environnement favorable à sa croissance? Comment

la bactérie a-t-elle développé un double mode d’existence:

en eau libre avec un flagelle, et dans l’organe lumineux sans son flagelle?

Quels moyens de communication ont été conçus pour signaler

à l’hôte la présence de son symbiote afin de stimuler le

développement de l’organe lumineux? Beaucoup de questions, et guère

de réponses pour l’instant. Le temps, le hasard et la nécessité,

des essais et des erreurs, voilà comment les deux espèces en seraient

arrivées là si l’on en croit la plupart des scientifiques. On

ne saurait s’en satisfaire quand on constate que de tels cas de symbioses sont

légion, qu’il n’y a guère de ratés, et que la Nature n’a

pas vraiment pris le temps de flâner.

Au-delà de ces questions,

on ne peut s’empêcher de s’en poser une autre : où le calamar est-il

aller pêcher cette drôle d’idée selon laquelle rendre son

corps luminescent le protègerait des prédateurs? Encore une fois,

prétendre que c’est le fait du hasard et du temps n’a aucun sens. Son

ancêtre n’a pas eu des milliards d’années pour tenter toutes sortes

d’expériences. D’une part, il n’y a aucune trace de telles tentatives;

d’autre part la première erreur aurait été fatale, l’espèce

disparaissant sous la dent des prédateurs. Il n’y avait pas le choix,

cela devait réussir du premier coup. Mais alors, cela veut dire que "quelque

chose" avait d’une manière ou d’une autre la perception de la situation

globale: le calamar nageant près de la surface, la clarté nocturne

au-dessus réfractée par les vagues, la silhouette se détachant

lorsqu’elle est vue du fond par un prédateur, Vibrio fischeri

émettant de la lumière, un futur organe lumineux qui abriterait

une colonie de bactéries… En plus de cette connaissance, il devait y

avoir une forme d’intelligence créative pour projeter l’idée que

rendre ce corps luminescent constituerait une réponse appropriée

au danger. Où se situe cette intelligence? Réside-t-elle dans

le code génétique, en deçà, au-delà? Est-elle

toujours à l’œuvre? Qui sait, en se poursuivant, cette co-évolution

donnera peut-être naissance à une nouvelle espèce, un calamar

qui brillera par lui-même, ayant intégré dans son génome

celui de la bactérie…

(extrait de le

grand roman des bactéries, chapitre 5)

Difficile de concevoir que la forme de l’orchidée marteau, de l’organe luminescent du calamar Euprymna scolopes, des ailes du papillon Kallima ou encore de la fleur corail soient des ‘inventions’ du hasard et de la nécessité. Tout se passe comme si une intention était à l’œuvre. Est-ce une pure intention jaillissant d’une vacuité de type bouddhiste ou quantique? y a-t-il un penseur derrière cette pensée, voire une multitude de penseurs? Mystère. Ce n’est d’ailleurs pas le lieu d’approfondir cette question. Le lecteur intéressé trouvera matière à réflexions dans d’autres de mes ouvrages: nos pensées créent le monde, le jeu de la création, vers l’homme de demain, le grand roman des bactéries. Pour l’heure résumons l’essentiel de ce qui semble à l’œuvre dans l’évolution des êtres vivants:

Je ne prétends pas que ceci suffit pour expliquer tout de l’évolution du vivant: c’est une piste pour construire un modèle alternatif à l’actuel néodarwinisme largement incompétent sur ce sujet; un modèle plus compréhensif qui conduit à élargir notre Vision de la Nature et de l’homme; un modèle fécond pouvant être décliné dans d’autres domaines, par exemple l’architecture. J’insiste, il ne s’agit pas de la millionième vérité d’où découle nécessairement une architecture naturelle finalement dans le vrai pour tous en tous temps et tous lieux. Il s’agit d’une manière d’aborder l’architecture qui se veut cohérente avec une certaine Vision de la Nature, de l’homme, et de l’évolution. C’est tout, et ce n’est déjà pas si mal de commencer à être un peu plus conscient des jeux que l’on joue entre esprit et matière, à ce point de jonction qui est l’essence même de l’incarnation, et que l’architecture à son tour permet d’explorer, dans une moindre mesure évidemment que notre corps, mais dans une mesure utile, intéressante, féconde.

Avant d’envisager

de transposer ce modèle à l’architecture il est nécessaire

de s’interroger sur la légitimité pour l’homme à

imiter la Nature dans son fonctionnement le plus intime, créer. D’ailleurs

à ce niveau on ne peut plus considérer qu’il s’agit d’imitation

mais plutôt de l’expression d’une même faculté. Cette interrogation

sur la faculté de l’homme à créer renvoie donc à

des questions plus métaphysiques concernant l’idée qu’il a de

lui-même, de la Nature, de la genèse du monde.

Il est des cultures qui lui

dénient tout pouvoir de créer, ou qui, le reconnaissant, lui en

limitent l’usage jusqu’à même l’interdire. L’Islam par exemple.

Depuis qu’il s’est figé dans son dogme au 11e siècle, plus grand

chose n’en est sorti. Pourquoi faudrait-il créer, évoluer, puisque

le monde est achevé ainsi qu’Allah l’a voulu et que l’homme n’est

pas là pour le perfectionner, seulement pour se soumettre (islam

veut dire soumission) au créateur unique de toutes choses? (cf. les

grandes civilisations, chapitre la civilisation islamique)

Différente

est la Vision des peuples primitifs, quoique aboutissant sur cette question

au même résultat, à savoir ne pas évoluer. Notons

au préalable ce fait significatif: beaucoup se nomment eux-mêmes

l’homme ou tous les hommes ou le peuple ou le vrai peuple, ce

que veulent dire littéralement Inuits, Sioux, Alamans, etc. Tous ces

‘vrais’ hommes se considèrent comme émanation de la Nature

au même titre que les végétaux et les animaux, nés

de la terre, du Soleil, du vent et des eaux. Ils sont toujours liés en

esprit à leurs frères et sœurs animaux et végétaux,

ainsi qu’aux rivières, aux montagnes et aux forêts. Ce n’est pas

qu’un lien symbolique à travers des mots et des figurations, ou pratique

à travers la nourriture et les plantes médicinales ingérés.

C’est un lien expérimenté directement de l’intérieur dans

des états de transes chamaniques. Pour certains peuples l’union est si

profonde que même l’agriculture est taboue car cultiver équivaut

à déchirer la peau de la Terre-Mère.

Ils ne sont plus très

nombreux ces lointains descendants de nos ancêtres communs du paléolithique.

Quelques milliers tout au plus de bushmen, d’aborigènes australiens,

plus quelques tribus dispersées dans l’immense forêt amazonienne.

Plus très nombreux et de moins en moins nombreux, en passe même

de disparaître. Leur esprit enfantin ne pouvait pas grand chose contre

la rougeole et la variole; leurs jeux de guerre ritualisés ne pouvaient

rien face à des fusils; leur loi orale ne peut rivaliser contre des traités

écrits jamais respectés; leurs territoires sont avalés

par des bulldozers et autres charrues; surtout, leurs croyances fossilisées

ne sont pas en accord avec la mobilité de l’esprit humain. Ils disparaîtront

avant l’Occident, c’est probable, et tout ce que l’on peut espérer c’est

que quelques unes de leurs croyances les plus sensées leur survivront

et resteront même vivantes. Par exemple la communion d’esprit entre l’homme

et la Nature, déjà reprise par diverses mouvements qui vont du

néo-chamanisme à la deep-ecology. On en voit aussi le prolongement

en architecture avec la redécouverte du tipi, de la yourte, des méthodes

ancestrales de construction en terre (adobe), de creusement d’habitats troglodytes,

etc.

Quelle distance avec

un mode de vie occidental urbanisé, où la nourriture s’achète

prête-à-manger, où la ‘vraie’ vie est de plus en plus virtuelle!

Deux exemples à l’extrême opposé pour souligner la variété

de croyances que l’homme est capable d’inventer. Les nôtres ne

sont qu’un choix parmi d’autres quant à ce que l’on est désireux

de vivre en rapport avec la Terre. Ce choix s’est esquissé avec l’invention

de l’agriculture, s’est renforcé avec la religion judéo-chrétienne

qui ignore tout de la Nature, pour aboutir aux 17 et 18e siècles à

une véritable doctrine de soumission de la Nature au seul bénéfice

de l’homme, blanc si possible. Nous vivons en plein les conséquences

de cette Vision du monde. Pour le meilleur et pour le pire…

Remarquons que si maintenant

certaines actions sont de plus en contestées, comme les rejets massifs

de gaz carbonique et autres pollution, cela ne conduit pas toujours à

une remise en cause de cette Vision génératrices desdites actions.

Au vu de ses récents méfaits à l’encontre de la planète,

des autres espèces et de lui-même, quelques uns sont bien tentés

d’ôter à l’homme le droit de faire tout et n’importe quoi.

Principe de précaution à la mode oblige. Mais c’est toujours dans

son propre intérêt sans guère de considération pour

la Nature elle-même: la pollution ne le concerne que dans la mesure où

sa santé en pâtit, la biodiversité ne l’intéresse

que dans la mesure où il pourrait y trouver les remèdes de demain,

l’étude du requin ne l’intéresse que pour améliorer les

performances de ses sous-marins… Pour le reste, vive la croissance, la solution

insensée à tous les problèmes socio-économiques

et même psychologiques. Problèmes dont elle est d’ailleurs à

l’origine. À quand la décroissance?

On l’aura compris, je ne me reconnais dans aucune de ces positions extrêmes. Je développe abondamment ma Vision dans d’autres ouvrages. Je n’y reviendrai pas et me contenterai de souligner ces quelques points en rapport avec le présent propos et faciles à comprendre sans références aux dits ouvrages:

1. La faculté créatrice est en l’homme, c’est pour moi un fait indéniable. De nombreuses créations humaines qui suscitent des sentiments sublimes en témoignent:

À considérer aussi l’énorme créativité mise dans la production de fantasmes en tous genres, de mensonges plus ou moins gros, de parades vestimentaires, d’obsessions culinaires, et autres traits d’ironie ou d’humour qui pimentent notre quotidien, c’est bien que cette faculté est en nous. Je vois mal dieu ou même le diable occupant leur temps à nous inspirer tout cela. Et pas davantage à nous inspirer une coupole d’église ou un requiem…

2. Étant admis que cette faculté est en lui, il ne peut pas ne pas en faire usage car elle est son identité profonde, tout comme elle est au cœur de la Nature. Remarquons en passant que celle-ci est tout aussi instable, brouillonne, immature et exploratrice insatiable que nous le sommes. Deux arguments suggérant qu’elle n’est pas si parfaite que certains voudraient le croire. D’abord les bactéries sont à l’origine de la plus gigantesque pollution de tous les temps. Cela s’est produit il y a environ deux milliards d’années lorsqu’elles ont commencé à déverser en grandes quantités dans l’atmosphère de … l’oxygène! celui-là même que nous respirons, ce qui prouve que la vie a fini par s’y adapter, à faire même de cette pollution un avantage (voir le grand roman des bactéries). Et puis on estime que depuis près de quatre milliards d’années que la vie est présente sur cette planète, entre 95 et 99% des espèces créées ont disparu, pour des raisons qui ne doivent pas toutes à des catastrophes ni à l’homme. Donc après avoir commis l’erreur de nous surévaluer, ne commettons pas celle de surévaluer la Nature. Ce n’est évidemment pas un blanc-seing pour faire n’importe quoi. C’est un encouragement à davantage de conscience, tirer les leçons de nos expériences passées pour en créer de nouvelles moins délétères et plus enthousiasmantes, toujours curieux et gourmands d’explorer les multiples facettes de notre esprit créateur reflété dans la matière.

3. C’est d’autant moins une permission de faire n’importe quoi que l’homme, dans sa forme actuel, restera toujours profondément lié à la Terre. Qu’il le veuille ou non. Le lien le plus visible est évidemment matériel. On respire, on boit, on mange ce que d’autres ont respiré, bu, mangé, pour finir dans la terre, dans l’eau, dans l’air, nourriture pour d’innombrables êtres vivants. Sans les bactéries, sans les végétaux, sans les animaux, sans le Soleil, nous n’existons pas en tant qu’êtres incarnés sur cette planète. D’autant qu’un lien plus subtil unit tout-ce-qui-vit. Les chamans ont raison, dans certains états de conscience, il est possible de rencontrer l’esprit des végétaux ou des animaux (parmi une abondante et inégale littérature sur le chamanisme, je recommande le serpent cosmique de Jérémy Narby, éditions Georg). Personnellement j’ai vécu une transformation en serpent que je relate dans vers l’homme de demain. Qui sait, c’est peut-être ce lien entre espèces qui explique aussi les co-évolutions, comme celle de la guêpe et de l’orchidée…

Bref, telle est la base métaphysique sur laquelle je vais tenter de construire une architecture physique.

Compte tenu de tout ce qui précède, voici le dernier (en date et pas forcément définitif) point de vue sur l’architecture naturelle calqué cette fois sur l’évolution des êtres vivants telle que je la conçois: 1. créativité, 2. sens, 3. en matière de moyens, tout est bon.

Détaillons,

en remarquant pour commencer que l’architecture est pleine de créativité

même si elle se complait dans la répétition ou se dissimule

derrière des vérités prétendument extérieures

à l’homme voire carrément révélées.

La géométrie en est une preuve. Voici à ce propos cette

intéressante expérience relatée par Tadao Ando:

"C’est lorsque je me suis

retrouvé à l’intérieur du Panthéon, à Rome,

que j’ai pris, pour la première fois, réellement conscience de

la notion d’espace architectural. Ce que j’ai expérimenté à

ce moment-là n’était pas un espace au sens conceptuel du terme.

C’était indiscutablement un espace bien réel qui s’offrait à

ma vue. Comme chacun sait, le Panthéon est composé d’un mur cylindrique

coiffé d’un dôme hémisphérique. Le diamètre

du cylindre et celui de la coupole sont de même dimension, et, tout comme

la hauteur du bâtiment, mesurent 43,2 mètres. Par conséquent,

on peut dire que, globalement, la forme du Panthéon est une immense sphère.

Lorsque l’intérieur de cette construction aux formes géométriques

simples est illuminé par les rayons du Soleil (diffusés grâce

à l’oculus de 9 mètres de diamètre situé au sommet

du dôme), alors l’espace architectural devient tangible. On ne pourrait

jamais ressentir dans la nature cet effet né de la matière et

de la lumière. Une telle scène n’est possible que dans l’architecture,

un ensemble de formes conçues par l’esprit humain. Cette ‘force’ dont

l’apparition m’a bouleversé, je veux lui donner le nom d’architecture."

(Tadao Andô, lieu-géométrie-nature, texte reproduit

dans l’ouvrage que lui consacre Yann Nussaume, p 218, éditions le moniteur

1999)

S’agissant du sens, l’architecture de tous les temps et de tous les lieux en est pleine même si l’on s’illusionne souvent sur les vraies raisons conduisant à attribuer aux formes telles ou telles signification. On l’a bien vu à propos de la géométrie ainsi que des diverses variantes d’architecture naturelle. Cela vaut aussi pour le tipi, la yourte, la maison traditionnelle chinoise, japonaise, indienne, etc.

S’agissant des moyens, reconnaissons que ce n’est que récemment que l’on a commencé à y mettre davantage de créativité pour dépasser les logiques d’empilages et d’assemblages hiérarchisés. Frei Otto et quelques autres cités dans le livre 1 montrent qu’il est possible de faire preuve d’imagination pour construire différemment, en jouant avec la matière sans être limité par elle, exactement comme fait la Nature.

Nous voici parvenus à un point très surprenant et intéressant puisqu’il apparaît que le modèle de morphogenèse architectural inspiré de la morphogenèse des êtres vivants s’applique à toutes les architectures, du fonctionnalisme à l’organicisme, du symbolisme au monumentalisme, du modernisme au déconstructivisme, sans compter les innombrables variantes d’architectures traditionnelles. Une fois admise la possession par l’homme de la faculté de créer et son droit voire son devoir d’en faire usage, le fond du problème devient celui du sens, on y revient toujours. C’est là que toutes les approches architecturales se différencient; c’est là qu’achoppe l’architecture actuelle dans son ignorance de l’homme et son mépris de la Nature; c’est le sens encore qui oriente la créativité pour faire émerger telles formes et tels procédés de construction; c’est donc cela qu’il faut maintenant explorer: quelle architecture pour quel homme?